Meine Eindrücke während meiner Tage als freiwilliger Helfer nach der Tsunami-Katastrophe 2004. Teil 2 von 3.

Die Amerikanerin Debbie nimmt mich am frühen Abend auf ihrem Moped mit, es geht zurück nach Phuket City. Wir stoppen in einem Krankenhaus, da sie einem Deutschen eine Nachricht überbringen will, und mich dabei für nützlich hält. Auch hier: Überall Fotos von Vermissten, kostenlos Internet und Telefon für die Opfer der Tsunami-Katastrophe, Tische mit freiwilligen Helfern und Berge von gespendeten Klamotten. Obwohl das Unglück schon drei Tage her ist, liegen noch immer Patienten auf den Gängen, da das Krankenhaus wie alle anderen komplett überfordert ist.

Nach kurzer Suche finden wir das Bett des Deutschen. Ich erfahre, dass er in der Welle seine Frau und seine beiden Töchter verloren hat. Die Verzweiflung steht ihm ins Gesicht geschrieben. Sein Körper ist von oben bis unten zerkratzt. Die Nachricht der Amerikanerin hat sich erübrigt; eine Handvoll Leute steht um sein Bett und versucht, ihm Mut zu machen. Ich bin froh, dass ich nicht mit ihm reden muss. Ich hätte nicht gewusst, was ich sagen soll.

Vor dem Krankenhaus überqueren wir im dichten Verkehr die Strasse, ein Wagen hält und lässt uns rüber. Debbie sagt, das sei ihr in einem halben Jahr in Thailand noch nicht passiert. Es braucht erst ein Unglück wie diese Tsunami-Katastrophe, damit die Leute einfach mal nett zueinander sind.

Eine weitere Nacht im Telefonzentrum. Es ist entschieden ruhiger. Und doch nehme ich wieder einige Namen vermisster Personen auf, diesmal Franzosen, Schweden, Iren, sowie auch wieder ein paar Deutsche. Heute ist die unterschwellige Verzweiflung noch stärker zu spüren. Der Anruf, der mich am Härtesten trifft, kommt von einem Norweger. Er sucht nach seinem zweijährigen Sohn. Wie den anderen Menschen schlage ich ihm vor, seinen Namen aufzunehmen. Sollte er in einem der Systeme auftauchen, würde der Computer ihn finden, sage ich. Er antwortet, das würde in diesem Fall nichts bringen, denn niemand würde seinen Namen kennen. Der Kleine könne noch nicht sprechen. Mir fehlen die Worte.

Danach helfe ich ein paar jungen Deutschen, die gerade erst eingeflogen sind, um ihre Eltern zu finden, bei den ersten Schritten. Ich stelle fest, dass die Registrierzettel für Vermisste wiederverwendete Ausdrucke der schrecklichen Bilder unbekannter Leichen sind und kann es kaum fassen.

Um 12 Uhr soll Ablösung kommen, doch niemand taucht auf. Ich bleibe. Später lege ich mich auf eine Liege, und schlafe so wenigstens zwischen jenen Anrufen, die nicht von Thais kommen.

Der Freitag fühlt sich anders an. Weniger Überlebende der Tsunami-Katastrophe laufen auf dem Gelände herum, ebenso weniger Angehörige auf der Suche nach Verwandten. Dafür nun entschieden mehr Freiwillige. Lange Schlangen von Thais werden registriert, und dann auf Pickups und in Bussen nach Khao Lak geschickt. Schon zu diesem Zeitpunkt weiss ich, dass ich diesen Namen wohl nie wieder vergessen werde.

Man hat mittlerweile eine Zentrale für ausländische Freiwillige der Tsunami-Katastrophe eingerichtet. Die Koordination funktioniert jedoch noch nicht besonders gut. Ich frage, was ich tun kann. Man sagt mir, ich solle zum Flughafen fahren, Mitglieder von Hilfsorganisationen empfangen und an die richtigen Orte weiterleiten, jedoch erst am Nachmittag. Sonst gebe es erst mal nichts zu tun. Das wollte ich geklärt haben, denn ich treffe mich mit einem Team vom Hessischen Rundfunk. Man will einen Beitrag für die Hessenschau mit mir drehen.

Wir fahren nach Patong Beach und ich sehe die Verwüstung der Tsunami-Katastrophe zum ersten mal mit eigenen Augen. Der Strand sieht erstaunlicherweise vollkommen jungfräulich aus; türkisblaues Wasser, feiner weisser Sand. Das lässt die Zerstörung noch fataler erscheinen. Noch 100 Meter von der Wasserlinie sind komplette Gebäude einfach vernichtet, nur grosse Schutthaufen zeugen noch von ihrer Existenz. Strassenlaternen sind umgeknickt wie Zahnstocher, massive Betoneinfassungen wurden mehrere Meter weggeschwemmt. Die Bäume nahe des Wassers zeigen ihre Wurzeln. Dazwischen liegen tatsächlich Touristen mit Bieren in der Hand, einige spielen Volleyball.

Nach ein paar Stunden Dreh mit den Journalisten widme ich mich wieder den Telefonaten sowie ein paar Durchsagen für Notfallmaschinen nach Europa. Man versucht jetzt, wirklich alle Opfer möglichst schnell nach Hause zu bekommen. Die Thais an den Telefonen kennen mich inzwischen alle, und sind zuvorkommend wie immer. Ihrer Freundlichkeit ist es vermutlich zu verdanken, dass die Leute hier überhaupt die Fassung bewahren können.

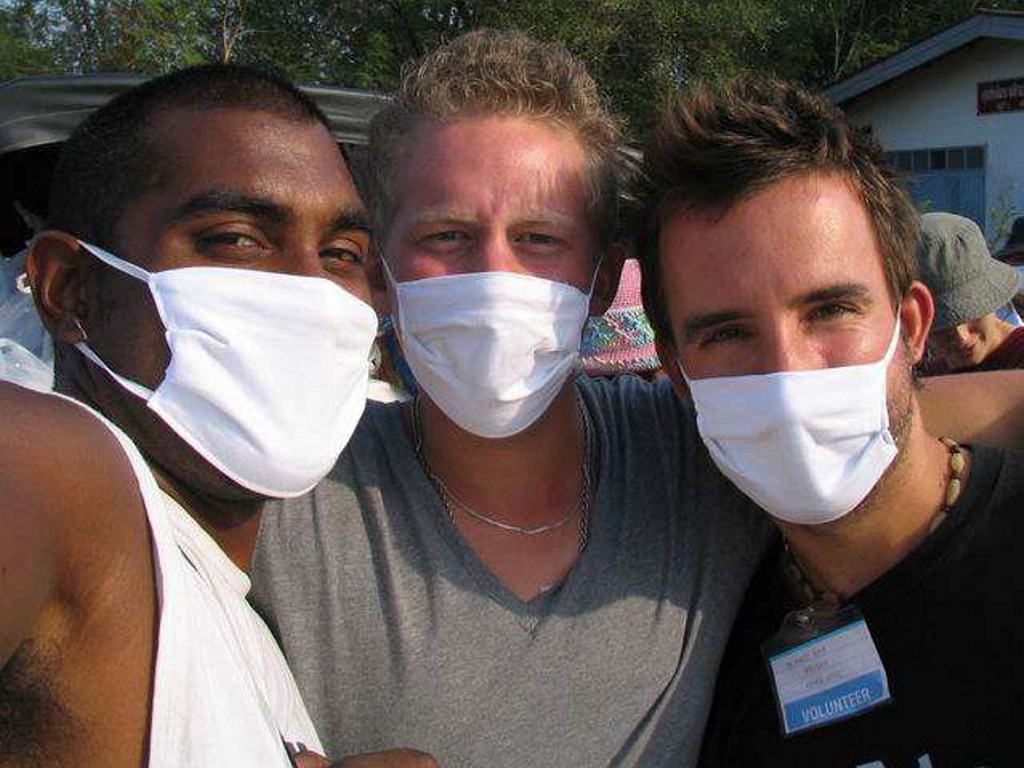

Der Flughafenjob hat sich zerschlagen. Stattdessen soll ich mit drei anderen Freiwilligen an einen Strand in der Nähe fahren. Niemand weiss, was unsere Aufgabe sein wird, es ist vom Tragen schwerer Gegenstände die Rede. Zusammen mit Tüten voller Essen, Wasser und Schutzmasken nehmen wir auf der Pritsche eines Pickups Platz. Nach etwa einer Stunde erreichen wir einen Strand, den die Tsunami-Katastrophe nur wenig verwüstet hat, da er sehr steil ist. Es gibt hier nichts für uns zu tun, außer den an der Wiederherstellung der Hütten arbeitenden Thais etwas Wasser dazulassen. Nach einigen Verständigungsproblemen verstehen wir, dass wir noch weiterfahren werden. Die Fahrt dauert am Ende mehr als zwei Stunden.

Es ist dunkel und wir sind in Khao Lak. Wo ich nie hin wollte. Man fragt, ob wir eventuell drei Tage bleiben können, es gebe Unmengen Arbeit. Wir verneinen das unisono. Nachdem wir die Hilfsgüter abgeladen haben, bleibt noch eine Stunde bis zur Rückfahrt. Da hier alles drunter und drüber geht, erklären wir uns bereit, wenigstens für diese Zeit zu helfen. Ehe wir uns versehen, stülpt man uns Schutzhauben über und reicht uns zwei Paar Gummihandschuhe, die wir übereinander ziehen müssen. Wir schnuppern an Mentholfläschchen und schmieren uns eine geruchsdämpfende Salbe um die Nasenlöcher. Bei den Gesichtsmasken aus Papier trägt man zwei oder sogar drei übereinander. Unsere Schuhe werden gegen Gummisteifel getauscht. Danach strecken wir unsere Arme nach vorne, und man zieht uns jeweils zwei Ganzkörperschutzkittel an. Mir ist flau beim Gedanken an das, was mich nun erwartet; ich bewege mich in Zeitlupe.

Mit fragenden Blicken stolpern ein weiterer Freiwilliger und ich geradewegs in die Hölle.

Soldaten tragen auf blutverschmierten Stofftragen Trockeneis in den buddhistischen Tempel, der seit ein paar Tagen als Sammellager für die Opfer der Tsunami-Katastrophe dient. Ich blicke nach rechts und erblicke in Plastiksäcke gehüllte Körper. Hunderte, feinsäuberlich aufgereiht. Schnüre um Hals und Beine geben den Säcken genügend Kontur um zu erkennen, dass es sich um Menschen handelt. Blöcke von Trockeneis liegen auf den Säcken. Der daraus entstehende Nebel, der über der ganzen Szenerie wabert, macht den erschreckenden Anblick noch gruseliger. Zu meiner Linken befindet sich eine grosse offene Halle. Hier stehen unzählige Särge aus Holz, die Deckel geöffnet. Man sieht Ärzte und Forensiker mit grossen Skalpellen. Schweiß auf der Stirn, dem einzigen unbedeckten Körperteil.

Sobald die DNA-Probe entnommen ist, tragen sechs bis acht Leute den Sarg ins Freie und heben die darin liegenden Überreste auf eine grosse Plastikplane, von wo der Körper dann in einen Leichensack gerollt und entfernt wird. Ich lasse mir sagen, dass tote Thais diesen Schritt der Identifikation überspringen und direkt für immer verhüllt werden.

Trotz der Anwesenheit relativ vieler Leute ist der Geräuschpegel sehr gedämpft. Alles geschieht im Eiltempo und wirkt wie ein präzises Uhrwerk. Man sieht den Helfern – hauptsächlich Thais – an, dass sie bereits genuegend Gelegenheit hatten, ihre Bewegungen zu üben.

Einige Särge stehen offen vor der Halle. Die Körper bieten einen grauenhaften Anblick. Schwarz verfärbte Arme und Beine stehen steif aus den Holzkisten. Die Leichen sind aufgedunsen, die Gliedmaßen verzerrt. Gesichter kann man nicht mehr erkennen; die Haut ist eine breiige Masse. Zum Teil hat man noch vorhandene Kleidungsstücke beiseite gezogen, um das Geschlecht der Person zumindest erahnen zu können.

Der Untergrund ist matschig vom Trockeneis und den sich zersetzenden Körpern. Überall auf dem Boden kleine weiße Maden. Die Särge sind über und über mit Blut und Schlamm beschmiert. Sie werden offenbar wiederverwendet. Ich helfe den vermummten Leuten, sie an den Rand des Platzes zu tragen. Der Gestank ist unbeschreiblich. Nichts, was ich jemals zuvor gerochen habe. Die Mentholsalbe um die Nasenlöcher hilft so gut wie nicht.

Nachdem wir hier und dort mitangefasst, den größten Teil der Zeit aber lediglich versucht haben zu verstehen, was um uns herum vor sich geht, brechen die Thais und die anderen Helfer urplötzlich in Applaus aus. Dieser wirkt fehl am Platz, ist aber verständlich, da man soeben den letzten Körper für heute verpackt und weggebracht hat. Der Kanadier Nishan und ich sind erleichtert, als wir wieder Richtung Ausgang gehen. Wir passieren grosse Container, die im Schein großer Flutlichter von Gabelstaplern auf LKW gehievt werden. Sie sind voller menschlicher Körper. Selbst hier tragen die Thais ein Lächeln im Gesicht. Trotzdem beschliesse ich für mich, auf keinen Fall an diesen Ort zurückzukehren. Nishan schliesst sich mir mit dieser Entscheidung an.

Der Rückweg auf der Pritsche verläuft ohne viele Worte. Wir sind erschöpft und hängen unseren Gedanken nach, während das bildhübsche nächtliche Thailand an uns vorbeizieht.

Als wir spät zurück ins Hilfszentrum der Tsunami-Katastrophe kommen, ist auch Max da. Wir beschliessen, zumindest ein Bier zusammen zu trinken. Schliesslich ist ja Sylvester. In der Nähe des Rathauses finden wir eine kleine Bar mit Thai-Country-Musik. Wir trinken und reden. Jeder von uns hat seine eigenen Erlebnisse aus den letzten Tagen. Um zwölf Uhr prosten sich die Thais zu, und wir schliessen uns an. Kein Feuerwerk, nirgends. Währenddessen flimmere ich zu Hause über hessische Fernsehschirme. Nachdem wir Familien und Freunde angerufen haben, endlich mal eine komplette Nacht Schlaf.

Heute hat sich die Situation wieder gewandelt. Fast alle verletzten Touristen sind nun ausgeflogen. Die Botschaftszelte sind jetzt in Zelte für die psychologische Betreuung von Angehörigen und Überlebenden des Unglücks umfunktioniert worden. In der Telefonzentrale gibt es einen Tisch fuer die DNA-Identifikation der Angehörigen. Jemand hat am Fernseher den Sender gewechselt, die Thais schauen sich ein englisches Fussballspiel an. Vor der Tür kommen und gehen nach wie vor Berge von Hilfsgütern. Kleine Imbissstände geben fast ohne Unterbrechung kostenloses Essen aus.

Für heute sind 1600 neue Leichen im Sammelzentrum von Khao Lak angekuendigt. Keine Ahnung, wo all die Körper noch immer herkommen. Ich ziehe es vor hierzubleiben, und mache mich mit Anrufen bei Angehörigen in deutschsprachigen Ländern nützlich. Inzwischen gibt es mehrere Datenbanken für Vermisste, und die Koordination erfordert viel Aufwand. Jedoch scheint langsam aber sicher alles etwas ruhiger zu werden. Morgen werden wir wohl gespendete Klamotten an Thai-Opfer verteilen, oder als Übersetzer fungieren. Und dann werde ich wohl bald mal hier abhauen in Richtung Nordthailand.

Zurück zu Teil 1.

Weiter zu Teil 3.